क्या मंदिरों की आवश्यकता है, जब परमात्मा ध्यान में मिल सकता है?

Table of Contents

आज का दौर प्रश्नों का दौर है। विशेषकर युवा पीढ़ी अब हर उस बात पर विचार करती है जिसे पहले पीढ़ियाँ आँख मूंदकर मानती आई थीं। ऐसे ही एक मित्र ने मुझसे पूछा, “अगर परमात्मा को ध्यान और समाधि से जाना जा सकता है, तो मंदिरों का क्या उपयोग? क्या मंदिरों को हटा देना चाहिए?”

यह प्रश्न जितना सीधा दिखता है, उत्तर उतना ही गूढ़ है।

ध्यान और समाधि: आत्मा की अंतरयात्रा

ध्यान और समाधि किसी भी धार्मिक या पंथीय दायरे से परे हैं। ये आत्मा की उस यात्रा की प्रक्रिया हैं जहाँ व्यक्ति संसार के शोर से हटकर अपने मौन से संवाद करता है।

समाधि का अनुभव तब होता है जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों की हलचल थमती है और भीतर एक गहरा आकाश खुलता है। उस क्षण व्यक्ति परमात्मा से एकाकार हो जाता है। वहां मंदिर की आवश्यकता नहीं होती। वहां सिर्फ मौन होता है और एक अनुभव।

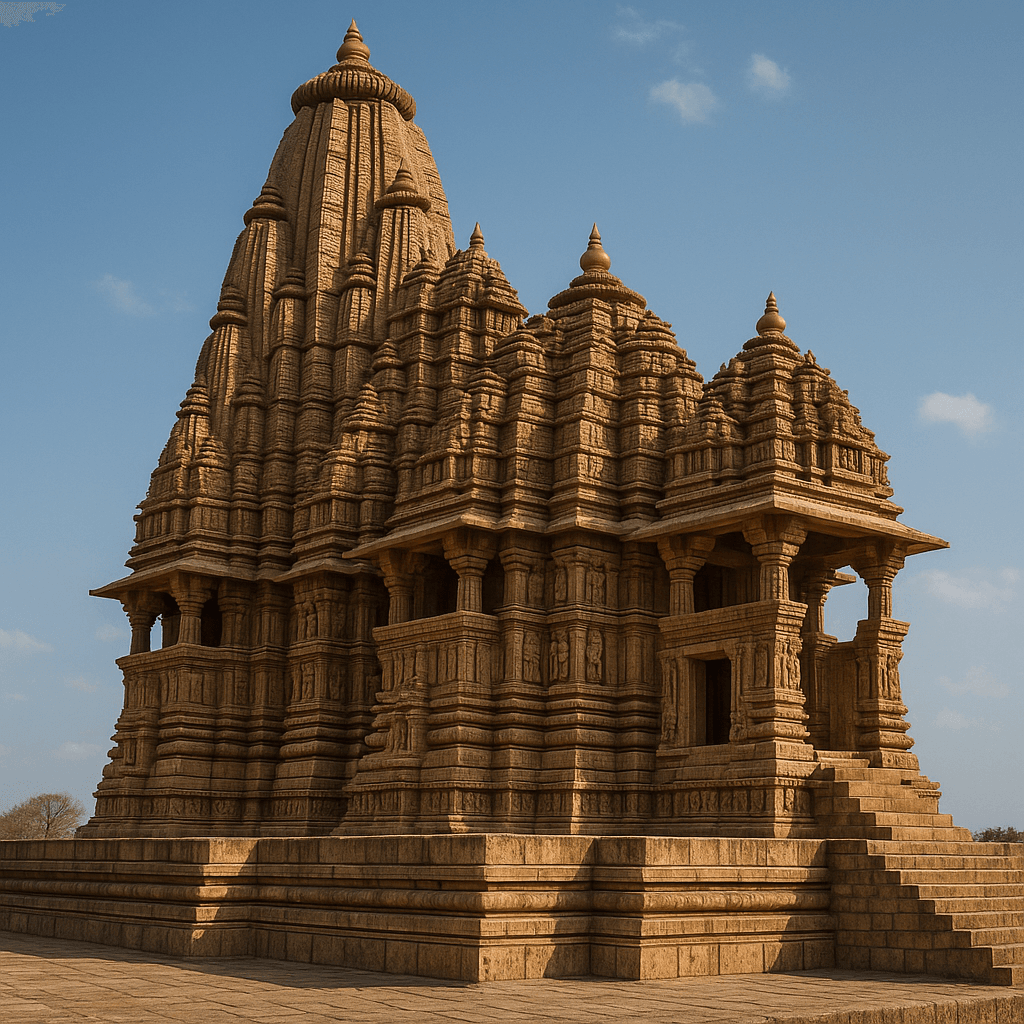

मंदिर: शुरुआत की सीढ़ियाँ

लेकिन ध्यान तक पहुँचने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। कोई किसान, कोई दुकानदार, कोई माँ, कोई बच्चा — उनके लिए मंदिर एक आरंभिक बिंदु है। एक ऐसा स्थान जहाँ वे अपने जीवन की उलझनों से कुछ पल मुक्त होकर उस शक्ति से जुड़ सकें जिसे वे ईश्वर कहते हैं।

मंदिर केवल चारदीवारी और मूर्तियों का समूह नहीं है। मंदिर भाव है — वह भाव जहाँ किसी ने रोते हुए प्रार्थना की, किसी ने चुपचाप आभार जताया। ये भाव उस स्थान को ऊर्जा देते हैं।

क्या मूर्तियाँ व्यर्थ हैं?

पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, “मूर्ति में परमात्मा नहीं है।” उनका भाव था कि परमात्मा को किसी सीमित रूप में मत बाँधो। लेकिन जब लोगों ने उस संदेश को शब्दशः लिया, तो मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया।

यहाँ से एक नया उन्माद शुरू हुआ। एक ओर वे जो मूर्तियाँ बना रहे थे, दूसरी ओर वे जो उन्हें तोड़ रहे थे। दोनों ही परमात्मा से दूर, बाहरी चीज़ों में उलझे हुए।

क्या मंदिरों को हटाना चाहिए?

अगर कोई कहता है कि मंदिर व्यर्थ हैं क्योंकि ईश्वर भीतर मिल सकते हैं, तो मैं कहता हूँ — ठीक है। लेकिन फिर मंदिरों को हटाना उससे भी अधिक व्यर्थ होगा। जहाँ भगवान नहीं हैं, वहाँ तोड़ने की मेहनत क्यों करें? वे चुपचाप वहीं खड़े हैं — जैसे किसी पुराने बरगद के नीचे पड़ा कोई पत्थर, जिसे कोई “शिव” मानता है।

मुद्दा मंदिर तोड़ने का नहीं, चेतना जगाने का है।

आधुनिक युग की विडंबना

आज सोशल मीडिया, विज्ञान और तर्क की दुनिया में मंदिरों को “पिछड़ेपन” का प्रतीक कहा जाने लगा है। लेकिन क्या विज्ञान हमें आत्मिक शांति दे सकता है? विज्ञान हमें चाँद तक ले गया, लेकिन भीतर की यात्रा के लिए हमें अब भी मौन, ध्यान और प्रेम की आवश्यकता है।

मंदिर उस यात्रा की शुरुआत हो सकते हैं, यदि हम उन्हें साधन समझें, साध्य नहीं। लेकिन यदि हम वहीं रुक गए, मूर्ति को ही परमात्मा मान बैठे, तो हमने यात्रा को अधूरा छोड़ दिया।

मंदिर और ध्यान: विरोध नहीं, पूरक हैं

ध्यान और मंदिर को एक-दूसरे का विरोधी मानना भूल है। ध्यान एक प्रक्रिया है, मंदिर एक प्रेरणा।

एक बच्चा पहले स्कूल जाता है, फिर उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय। मंदिर वह प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन यदि कोई उच्च शिक्षा तक न जाए, और सिर्फ प्रार्थना की किताबों में अटक जाए, तो समस्या शिक्षा की नहीं, विद्यार्थी की है।

निष्कर्ष: बहस नहीं, अनुभव ज़रूरी है

मंदिर, समाधि, ध्यान — ये सब रास्ते हैं। कोई भी रास्ता पूर्ण नहीं जब तक वह अनुभव की ओर न ले जाए।

परमात्मा कहीं भी मिल सकते हैं — मंदिर में, ध्यान में, या एक बच्चे की मुस्कान में। बस हमें उस क्षण को पूरी तरह जीना होगा, उस मौन को सुनना होगा जो हर घंटे हमारे भीतर बोलता है।

मंदिरों को गिराने या उठाने की बहस निरर्थक है। सही दिशा यह है कि हम समझें कि मंदिर हमारी यात्रा की एक सीढ़ी हैं — न अधिक, न कम।

और अंत में एक प्रश्न…

जब सब शोर थम जाए, मंदिर की घंटियाँ भी चुप हो जाएं, और केवल आपकी साँसें सुनाई दें — क्या आपने उस मौन में किसी की पुकार सुनी है?

शायद वही है परमात्मा।